매몰지 일부 지역 관리 허술 드러나 뒤늦게 대책반 꾸려

대규모 산란계 농장 매몰지 등 점검, 2차 피해 방심못해

[환경데일리 김영민 기자]2008년 6월5일 주요 국내 일간지는 전북 AI 매몰지역 26곳 지하수 조사결과 9곳에서 질산성질소, 일반세균이 기준을 초과했다고 보도했다.

보도 내용에는 기준초과의 원인은 매몰지에서 흘러나온 침출수가 지하수에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 의혹 기사를 실었다.

보도에 나가자. 뒤늦게 환경부는 긴급 대책반을 꾸려, 매몰지 주변 지하수를 주 1회의 횟수로 채수 분석한 결과, 전북지역의 경우 총 26지점에 대한 3차 분석까지 한 결과 12지점에서 기준을 초과하는 것으로 나타났다.

2017년 여전히 AI는 진행형이다. 약 2달 사이에 극히 일부 지역을 제외한 전국 대부분 지역에서 무려 3200만여 마리가 동시다발로 땅에 묻었다. 땅과 물이 온전하다고 할 수 없는 양이다.

11일 지상파 한 방송사는 매몰지 관리가 허술한다는 보도가 나가자. 정부부처는 허둥지둥 현장점검반을 꾸린다고 13일 밝혔다.

매몰지에 대한 토양과 지하수 수질 문제는 없는지 또한 제2차 감염 우려는 없는지에 대해 정부 부처 차원에서 현장 조사를 착수한다.

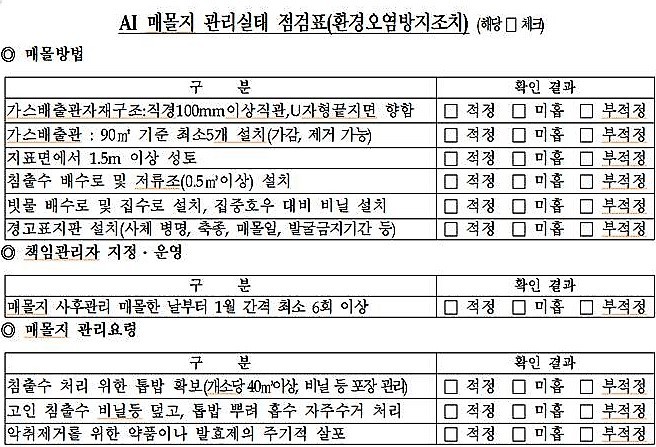

AI 중앙사고수습본부(본부장 농식품부장관)는 농림축산식품부, 환경부, 국민안전처 정부 부처 합동으로 16일~20일 전국 주요 AI 매몰지 관리 실태에 대한 현장 점검한다고 밝혔다.

그동안 정부는 매몰지의 방역상 위험요소 제거, 2차적 환경오염 예방을 위해 각 지자체가 매몰지 관리 요령에 따라 철저하게 관리하도록 강조했다. 각 지자체 역시 매몰지별 전담 공무원을 지정 이행에 노력해 왔다.

그러나 이번 정부 합동 점검 핵심은 대규모 산란계 농장 매몰지와 플라스틱 저장조 방식이 아닌 일반 매몰지 등 169개소를 중심으로 현장 확인하게 된다.

일반 매몰지는 매몰 구덩이 바닥과 측면에 차수비닐 등 불침투성 재료로 차수막을 만든 다음 가축사체를 매몰하는 방식으로 원시적인 처리방식이다.

문제는 이런 매몰지가 과거 문제가 됐던 침출수가 외부에 스며들고, 특히 기온이 올라가면서 악취 등 발생 우려가 매우 높았다.

국내 환경시민단체들은 정부의 매몰방식을 개선하도록 요구했지만 현실적으로 예산부족과 긴박한 처리에 따른 일반 매몰방식을 고집해왔다.

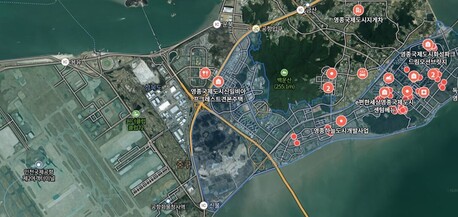

AI중앙사고수습본부에 따르면, 1월11일 현재 전국 매몰지는 7개 시도, 40개 시군, 434개소에 달한다.

정부 합동 주요 점검 사항은 ▲매몰지 선정 및 관리와 관련 하천 등과의 적정한 이격 거리(30m 이상) 준수 여부 ▲매몰지 주변 잔존물 처리 ▲관측정 설치 및 지하수 관정 수질 조사 여부 ▲침출수와 악취 관리 ▲침출수 수거 유공관 설치 ▲저장조 변형 및 파손 여부 등 24개 항목이다.

매몰지 현장 점검과 더불어 관할 지자체에서 전담 공무원 지정, 사후관리 계획 수립 및 적정성 여부 등도 점검해 지속적으로 매몰지가 관리될 수 있도록 할 예정이다.

정부 합동점검반 구성은 3개 부처의 8팀 18명이 주축이 돼 지자체 공무원과 함께 한다. 이번 점검에서 문제가 될 수 있는 지적된 미흡사항은 관할 지자체가 곧바로 시정해 매몰지 관리에 철저하게 한다는 방침이다.

향후 봄, 장마철 등 취약시기에도 정부 합동점검반을 편성, 매몰지 일제 점검을 지속적으로 실시할 계획이라고 밝혔다.

한편 2009년 9월 정부는 국무총리실 사회통합정책실장 주재로 관계부처 회의에서 AI 매몰지 환경관리 및 먹는물 안전대책 논의와 협의를 거쳐 발표했다. 당시 기존 매몰지 전체(722개소)에 대한 침출수 유출여부를 조사, 침출수가 유출되거나 확산 가능성이 있는 매몰지에 대해서는 배출용 유공관을 설치 안전하게 흡입처리키로 했다.

그 때도 매몰 표지판이 소실되거나 지반침하 발생, 간이 집수조 미설치, 배수로 유실 등 조속히 보완과 매몰지역 주변 주민들에게 안전한 식수원 공급과 살처분 및 매몰지 개선대책도 마련한다고 했다. 그러나 이 역시도 반복된 행정만 진행중이다.

정부부처는 매년 전문가들의 의견을 수렴해 매몰위주의 살처분 방식을 개선해 소규모인 경우에 소각 위주로 처리하도록 유도한다고 했지만, 살처분에 따른 시간과 비용문제를 들어 대부분 농장 현장 옆에서 묻고 있는 실정이다.

아울러 매몰지 흙구덩이 바닥에는 2중 비닐를 사용해 바닥 및 벽면을 혼합토(점토광물+흙) 또는 석회석으로 충분하게 도포한다고 하지만 이 역시 잘 지켜지지 않고 있다. 또한 침출수 배출용 유공관을 설치해 하부 침출수를 정기적으로 뽑아내는 조치도 했지만 어느 정도 빼는지에 대한 자료는 공개하지 않고 있다.

고병성 감염 전문가들은 "이 역시 완벽한 조치가 아니기 때문에 비닐이 찢어진 가능성도 배제할 수 없고 기온 상승, 비 등으로 인해 하천 인근 등으로 침출수가 스며들 수 있어 제2차 감염도 배제할 수 없다."면서 "매년 반복되는 환경재앙에 속수무책인 정부의 대안은 있는지 궁금하다."고 밝혔다.

[저작권자ⓒ 환경데일리. 무단전재-재배포 금지]