극한 중동 기후위기, 한국기업 안성맞춤

염수침투 속 식수원 확보 확률 '100%'

댐 204기·Aflaj 4112개 전통 준수 역할

인공 강우 13개 기지 국가 물관리 재편

K-water, 환경공단, 삼성E&A, GS, 건화

중동 국가의 석유자원과 동급으로 취급받을 먹는 물 확보가 공동 과제다. 다급해진 오만 정부는 '지속가능 수자원 전략 2050' 플랜을 통해 물안보 체계 구축에 속도를 내고 있다.

먹는 물 등 물그릇 확보 배경은 심각한 지하수 고갈, 강수량 감소, 특히 바닷물 내륙으로 스며들면서 침투 등 복합적 위기 속에 직면해있다.

오만은 전통 수리문화 Aflaj를 비롯해 전국 단위 지하수 데이터베이스, 댐 기반 분산형 물 저장 시스템, 인공강우, 디지털 관측 등 전 영역에서 '통합 물관리 체계(IWRM)'를 정교하게 구축하며 중동에서 안정적인 물 정책을 운영하는 국가로 평가받고 있다.

이번 현지 상황에 따라 한국물산업협의회(KWP, 회장 홍승관)가 물산업 유망국으로 꼽히는 오만의 발주처 관계자를 11일부터 14일까지 2025 대한민국 국제물주간(KIWW)에서 한-오만 물산업 협력 세미나에서 오만 물산업 현주소를 들려다 봤다.

■ 지하수 의존 국가 현실… 13만 개 우물과 3017개 용출천

오만은 연평균 강수량이 100mm 내외에 불과하고 대부분이 건조·준건조 기후를 이루고 있다. 국가 물 공급의 핵심은 지하수이며, 정부는 1992년부터 전국 16만7,000개 우물에 대한 수위·수질·양수량 등을 조사해 약 13만 개의 가동 우물 데이터베이스를 구축했다.

이는 중동 국가 가운데 가장 이른 시기의 전국 단위 지하수 조사 기록으로, 이후 정책 수립의 기반이 됐다. 다만 지하수위 저하와 해안 지역 염수침투 문제는 지속되고 있으며, 강우 편중 현상으로 수자원 변동성은 더욱 커지고 있다.

■ Aflaj·댐·담수화… 오만 물관리 체계 3대축

오만 물관리 체계는 세계자연유산인 전통 수계 '아플라즈 관개 시스템(Aflaj Irrigation Systems)'분산형 물 저장 시스템을 확대 기능하는 댐 건설이다.

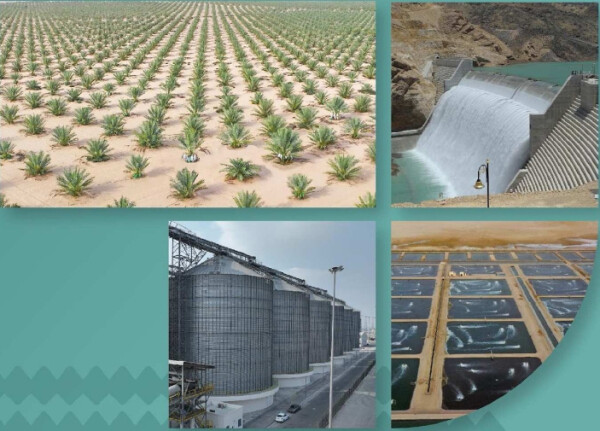

오만의 'Aflaj'는 4112개 중 3048개가 현재도 관개와 생활용수 공급망으로 쓰이고 있다. 오만 정부는 Aflaj를 문화유산으로 보호하고 실제 물 공급 기반한 전통 수계 보존과 현대적 운영을 병행하고 있다.

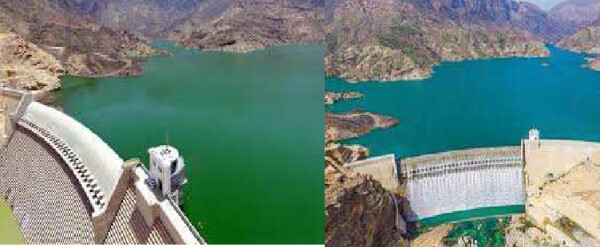

오만은 204개의 댐을 기반으로 한 분산형 물 저장 시스템을 구축했다. 2025년 기준 함양댐 80기, 저수댐 117기, 홍수방지댐 7기를 운영해 총 저류용량은 4억5840만㎥에 달한다. 이들 댐은 강우 시 유실되는 물을 저장하거나 지하수로 함양시키는 역할을 수행해 물 부족 해소와 홍수 위험 저감에 기여하고 있다.

해안 지역의 식수 공급은 주로 해수담수화가 담당한다. OPWP 주도로 추진되는 담수화 프로젝트는 오만 물 공급 핵심이며, 이 중 와디 다이카(Wadi Dayqah) PPP 정수 프로젝트는 하루 6만5000㎥ 규모의 표면수 기반 처리시설을 확보해 해안 도시의 안정적 식수 공급을 뒷받침하고 있다.

■ 단일 창구 거버넌스, '강한 물관리 체계' 위력

오만의 물 정책은 농업·수산·수자원부(MAFWR)가 단일 창구로 총괄한다. 물보호법(왕령 29/2000), 지하수 추출 규제, 시추 허가제, 댐 운영, Aflaj 관리, '오만 물 전략 2050' 수립을 이 부처에서 관장하고 있다.

서비스 제공은 Nama Water Services(NWS), 담수화 프로젝트는 OPWP, 환경 규제는 환경청(EA)가 맡아 정책 집행 규제 역할까지 구분돼있다.

오만 정부는 지하수 보호 강화를 위해 총 3개 구역으로 나눠 즉시보호(Zone I)–내부보호(Zone II)–외부보호(Zone III)으로 활동을 제한한다.

■ 물안보·지하수 보호·디지털 전환 '3대 축'

오만의 국가 물 전략 2050은 물안보 확보, 지하수 보호, 디지털 기반 통합관리의 세 가지 축을 중심으로 구성돼 있다.

먼저 지표수·지하수·해수담수화·재이용수 등 수원을 다양화하고, 인공강우와 인공함양 프로그램을 확대해 기후변동성에 대응한다. 식량·상품 수입에 내재된 '가상수(Virtual Water)'개념을 전략적으로 활용해 물 수급 안정성을 높인다는 계획이다.

지하수 보호를 위해 보호구역을 확대하고, 우물 등록·허가·관측 체계 강화다. 동시에 농업 활동으로 인한 비점오염을 최소화해 지하수 고갈과 오염을 방지한다.

마지막으로 디지털 기반 통합관리는 'Tharawat 플랫폼' 추진이다. 우물과 Aflaj에 대한 온라인 인허가를 운영하고, 전국 3478개 수자원 관측지점 데이터를 실시간으로 통합한다. 여기에 Najd 분지와 연안 용출천을 대상으로 한 수문·지하수 모델링, 홍수위험지도 최신화 등 과학적 체계로 국가 물관리의 정밀도를 높인다는 구상이다.

디지털화 전략은 UAE와 사우디가 대규모 담수화 설비와 AI 중심의 스마트워터 시스템을 구축 방식과 차별된다. 오만은 지하수·전통수계·댐·담수화·재이용수를 결합한 '분산형 하이브리드 모델'을 채택해 기후위기 시대에 보다 탄력적인 물 공급 구조를 마련하고 있다는 평가다. 종합적으로 볼 때 오만 정부는 K-water 수자원공사, K-eco 환경공단, KEITI 환경산업기술원까지 협업이라면 자국 물안보에 기대 이상의 효과를 낼 수 있다는 평가도 흘러나오고 있다.

■인공강우–심층해양수(DOWIP)… 기술 혁신도 가속

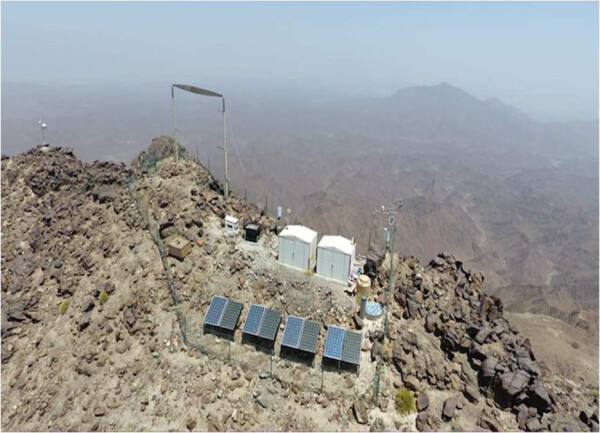

오만은 2025년 기준 13개 인공강우 기지를 운영하며, 이온방출 기반의 지상형 기술을 도입해 연평균 강수량을 약 13.6% 높이는 성과를 거뒀다. 정부는 심층해양수 개발 프로젝트(DOWIP)를 통해 하루 5만㎥ 규모의 담수 생산, 데이터센터·산업시설 냉각, 양식·수경재배 복합 시스템, 고부가 미네랄 추출 등 심층수 기반 산업의 다각화하고 있다.

병입수 산업은 22년~ 24년 사이 46.7% 빠르게 팽창하고 있다. 오만은 빈번해진 돌발 홍수에 대응하기 위해 항공청과 협력해 홍수위험지도와 비상대응 계획을 전면 개편했다. 이 시스템은 위험지역 식별과 경보체계 개선을 넘어, 도시계획·기반시설 투자·보험 정책과 연계되는 국가 단위 재난 대응 플랫폼으로 기능한다.

■'Aflaj 디지털화'… 전통 기술 결합 오만형 IWRM 모델

총 4112개의 Aflaj 중 3048개가 여전히 관개와 생활용수 공급에 사용되는 만큼, Aflaj는 오만에서 '역사적 유산'이자 '현대적 물 기반'으로 결합한다. Aflaj 운영 현황을 실시간으로 파악하는 디지털 관측 체계와 동시에 복원·정비·보조정 설치·재이용수 공급 등 현대적 수리관리 기법을 적용하고 있다.

이러한 '전통수계 + 디지털 관리' 방식은 중동 국가 중 가장 안정적인 물 분배·관개 시스템으로 평가되며, 오만형 IWRM(통합 물관리) 모델의 핵심으로 자리잡고 있다.

결국 오만정부는 한국의 브랜드 우수성, 특유의 근면 성실성, 현지 맞춤형과 보유한 물기술력에 높게 평가하고 수주전에 러브콜할 태세다.

기후에너지환경부와 한국물산업협의회(KWP)는 이번 대구에서 열린 국제물주간에서 오만 정부 관계자들이 참석, 국가물산업클러스터를 둘려보고 K-water수공, 환경공단, 삼성E&A, GS건설, 건화, 물전문가들이 기술적인 비즈니스를 마쳤다.

오만 정부가 우리나라 측에 요구되는 플랜트는 전국 단위 지하수 DB 구축 중요성, 분산형 물 저장·함양 체계의 효용성, 전통 수계와 현대 기술을 결합한 관리 모델 현지화 가능성을 엿봤다. 아울러, 디지털 관측·위험지도 고도화의 필요성, 물안보를 국가 전략의 중심에 두는 접근 방식 등 정책적 시장 적용의 접근도 상호 교환했다.

KWP 홍승관 회장은 "오만의 전략은 거대한 단일 프로젝트를 넘어 중동의 새로운 한국형 물산업의 기준점이 될 것으로 전망되는 만큼 차질없이 집중하겠다."고 말했다.

기후에너지환경부 김효정 물정책관은 "우리 물 기술력은 오만 정부의 물관련 법제, 확보된 데이터를 하나의 체계로 엮어 '기후위기 시대의 국가 물안보 모델'을 성공시키도록 전폭 지원하겠다."고 말했다. [환경데일리 = 김영민 기자]

[저작권자ⓒ 환경데일리. 무단전재-재배포 금지]